2025-09-09 14:51:56 ,阅读量:

速度与信任,可以共生——雷恩商学院 Mehdi 教授在华解读欧洲 AI 的战略、信任与监管

导 语

9月4日,法国雷恩商学院(Rennes School of Business)数字经济学副教授 Mehdi Farajallah 在中国面向校友与管理者群体,做了一场主题为“AI in Europe: Strategy, Trust & Regulation”的专题讲座。从“欧洲为何如此执着于信任”,到“AI Act (人工智能法案)如何把价值观写进规则”,再到“汽车、医疗、金融、教育的落地范式”与“中欧协同的可行场景”,三个多小时的分享把宏观战略与微观执行打通。最引人注目的,是他抛出的一个核心命题——“速度与信任并非对立,我们正在寻找它们共存的答案”。

欧洲 AI 的“信任 DNA”:不是更快、更便宜,而是更安全、更公平

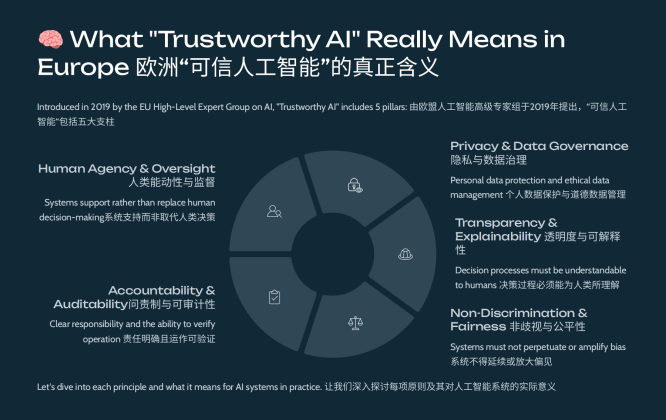

在欧洲的 AI 叙事中,“信任”不是装饰词,而是设计起点。Mehdi 教授指出,欧洲并不以“赢得技术军备竞赛”为目标,而是确保 AI 与人的尊严、隐私、民主治理等基本价值相一致——“Not faster. Not cheaper. Just safer and fairer”。这套路径由“可信 AI”的五大支柱支撑:人的能动性与监督、隐私与数据治理、透明与可解释、公平与非歧视、问责与可审计,并被系统化地转译为工程与治理要求。

这意味着在欧洲市场,“好技术”的定义包含社会可接受性:不仅看模型效果,更看其是否可解释、是否尊重用户权利、是否保留人的最后裁量。这些并非“锦上添花”,而是进入受监管行业(医疗、就业、教育、司法等)的必要条件。

从价值到规则:AI Act 把“应然”写进“能然”

欧洲 AI Act 的逻辑,是把价值观落入可预测、可审查的制度路径:风险分级、认证路径、文档义务等,为研发与应用提供清晰边界,不是为了阻止创新,而是让创新更有把握地发生。这套规则同样适用于希望进入欧洲市场的非欧企业。

风险分级:区分低风险与高风险应用,并与比例性要求相匹配。

认证路径:上线前明确合规验证流程。

文档义务:形成可审计的材料,证明系统与要求一致。

这些安排降低了合规不确定性,也向用户传递信心。在一个重隐私、重透明的4.5亿人口市场里,合规不只是约束,更像“入场券”。

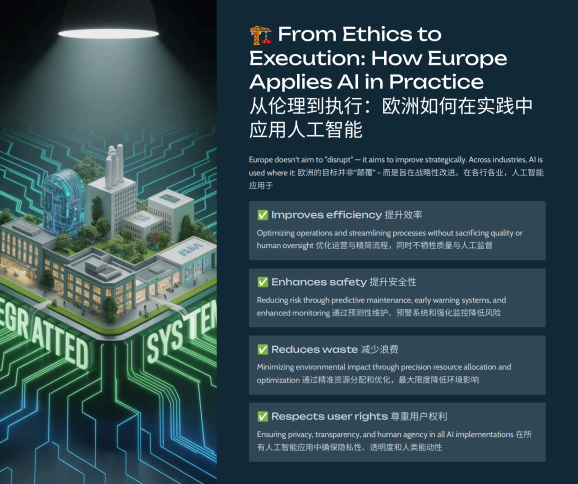

从伦理到执行:欧洲的应用范式是“改良式”而非“颠覆式”

在实践层面,欧洲更倾向把 AI 用于提升效率、增强安全、减少浪费、尊重用户权利的“改良式”任务,而不是“一键颠覆”的全链条替代。与会交流中也强调:“欧洲的目标是体系性改进,而非大破大立”。

这套范式在组织落地上的直接含义是:

业务侧重点做流程优化与质量提升;

风控与合规侧强调可解释、可追责;

体验侧要求透明可选(如 AI/真人交互的自由选择权,下文详述)。

四大行业的“可落地”路径:汽车、医疗、金融、教育

Mehdi 教授把视角进一步下沉到行业层面:

汽车:预测性维护、ADAS 试点、电池优化、备件智能物流;德法瑞是示范高地,车厂以 Renault、Volkswagen、BMW、Stellantis 等为代表。

医疗:早筛与辅助诊断、院内流程优化、病人监测,强调数据治理与临床安全。

金融:合规友好的风控建模、反欺诈、客户服务与可解释信审。

教育:个性化学习与评测,但特别强调公平性与“人监督”的保留。

整体呈现出“以用途为中心、以责任为导向”的实施图景。

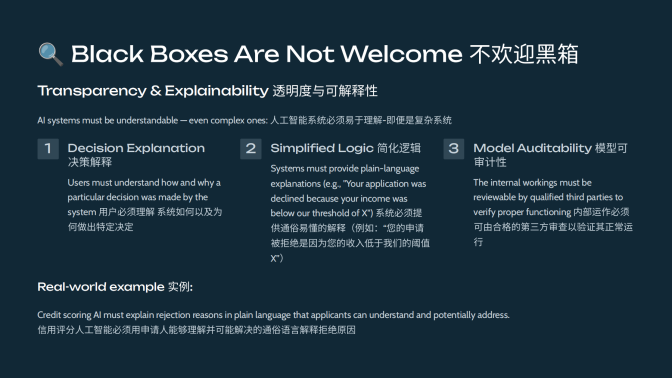

透明优先:AI-only 服务可以,但要先让用户知道

问答环节里,Mehdi 教授回应“AI 模拟真人互动”的场景:在欧洲,完全由 AI 提供的服务并非不可行,但必须提前告知用户,并提供与真人交互的可选项(可称“Plan B”)。这样做的目的,是提升采用率并照顾对纯 AI 交互不适的人群。

这背后与 AI Act 的“透明义务”一致:用户有权知道自己在与谁(或什么)互动,企业则需要在设计上预留“人机切换”的通道与流程。

中欧互补:把“中国速度”嵌入“欧洲信任”

如何把“速度”与“信任”放在同一套系统里?Mehdi 教授的判断是——互补,而非冲突。他指出,中国在加速实施、跨部门/跨行业协同、大规模系统集成方面有显著优势;欧洲则在规则框架与信任体系上更成熟。两者结合,能在合规边界内实现更快的部署、更稳的扩张。

在可操作层面,PPT列举了多类协同场景:智能物流、精准农业、清洁出行、适老化照护等,天然适合将中国的工程整合能力与欧洲的可持续与隐私导向结合,形成“既好用又可接受”的解决方案。

走向欧洲市场:定价不是唯一解,本地化与合规才是确定性

讨论中有学员以新能源汽车为例,谈到语言/文化本地化的重要性:多语言界面、符合本地习惯的交互设计,往往是用户选择的关键;而在欧洲市场,价格并非唯一决策因素,“更合身”有时可以支撑更好的溢价。这与“透明、尊重、可解释”的价值观一脉相承。

换言之,在欧洲卷“最便宜”,不如卷“最可信、最合规、最贴近用户”。而把“合规”视为市场进入的“入场券”而非“拦路虎”,往往能更快跑通商用闭环。

课堂内外的“共同体时刻”:提问让观点长出边界

这场讲座的价值,还在于高质量的互动。在“欧洲工业巨头为何在 AI 创新上显得保守”的追问中,Mehdi 教授提示:劳动力成本、创新外包与协作选择、市场规模与结构等多重因素交织,不能简单用“谁落后谁领先”去二元化评判。这也强调了以问题为中心的讨论,而非用立场去覆盖复杂性。

活动收尾时,主办方也呼吁把“伦理、社会责任、可持续”从口号变为工程与运营里的“硬指标”——当我们在企业中快速落地 AI 时,更要给这套技术一个“可信的灵魂”。

给中国企业的“入欧落地清单”

以下清单根据 Mehdi 教授在讲座中的要点与 PPT 内容综合整理

1. 做一次“风险分级体检”

先把目标场景在 AI Act 框架下归类(低/高风险),明确比例性要求,决定需要走的认证与文档路径。这一步决定你在欧洲能不能“上线”,而不是“上线后再补”。

2. 把“透明义务”内嵌到产品设计

默认标识 AI 身份、记录交互、提供真人选项(Plan B)与申诉渠道;在关键决策点提供可解释视图。这样既符合规则,也能提升采用率。

3. 以“改良式价值”定义 MVP

聚焦能提升效率、增强安全、减少浪费、尊重权利的功能,把“可信”做成差异化卖点,而不是“上线后再补”的合规模块。

4. 优先攻入“协同赛道”

在智能物流、精准农业、清洁出行、适老照护等领域寻找欧洲伙伴:你的规模化与系统整合能力 + 对方的可持续与治理能力,更容易形成示范与复制。

5. 把“本地化”当作核心工程,而非发布前的“翻译任务”

多语言与文化适配要前置到需求分析与交互设计阶段;定价力来自“更合身”,而不仅是“更便宜”。

6. 建立“可信 KPI”

在迭代指标里加入:解释率/可审计覆盖率/切换真人成功率/用户知情度等,让“信任”成为可度量、可优化的指标。

结语:

把争论变成方法,把方法变成竞争力

如果把这场讲座压缩为一句话,或许是:“把速度留给技术,把信任交给制度;两者合在一起,才是可持续的竞争力。”

Mehdi 教授并未试图给出所有问题的标准答案,但他不断强调:中国的“快”与欧洲的“稳”可以彼此成全。在监管清晰、透明可选、人机协同的前提下,企业完全可以把“中国式执行力”嫁接到“欧洲式可信度”之上,形成既能跑、又跑得久的增长框架。

法国雷恩商学院 2025级硕博项目

秋季班正式启动!

2025年12月14日开学

欢迎咨询申请~

无框思维 探索新知

培养兼具Global+Local思维的中国创新领袖!

创新管理DBA简章

创新管理DBA简章

上海市淮海西路55号申通信息广场16楼A

上海市淮海西路55号申通信息广场16楼A 沪ICP备2021028710号-4

沪ICP备2021028710号-4 电子执照

电子执照 sitemap

sitemap 百度大数据

百度大数据 词库

词库